特殊身份引发的好奇

项羽自封为“西楚霸王”,但本质上仍是地方上的诸侯,并未登基称帝。但司马迁却将他收录在“本纪”中。“本纪”通常记录的是帝王的事迹,项羽这种情况就像是个谜,让人深思。人们不禁要问,司马迁为何这样做,这其中或许蕴含着不为人知的深意。

司马迁的情感倾向

司马迁对刘汉王朝似乎持有不同看法,但项羽这位败军之将,他却怀有深切的理解和尊重。在《史记》里,他特意为项羽预留了众多篇幅,情感表达与众不同。这种情感驱使他在撰写史书时,走出了常规的路径。

项羽的学习态度

秦朝完成统一后,项羽便和叔父项梁一起隐居民间。作为贵族,项羽理应接受教育。他特别喜爱“万人敌”这类技艺,这主要是因为他对此有浓厚的兴趣,而非家族的强制要求。从他不愿深入学习可以看出,他对所学知识缺乏持久的热情,并未打算深入研究,成为一代宗师。

嬴政车驾引发的豪言

秦始皇在游历会稽时,项羽目睹了那宏大的车队,心中不禁发出感慨:“这样的场面,我也有能力做到。”这番话非同一般,流露出项羽的不满与勇气,他超越了单纯对他人成就的羡慕。从这一点可以看出,秦始皇的车队并未成为项羽的憧憬,更像是他对人生境界的某种诠释。

救赵中的果断之举

项羽加入宋义军,旨在支援赵国。然而,宋义却故意拖延,不肯继续前进。项羽于帐内将宋义斩杀。此举令众将领皆感震慑,无人敢有所反抗。自此,项羽以“代理上将军”的身份崭露头角。他行事果敢,不拖泥带水,充分展现了他迅速作出决策的能力。

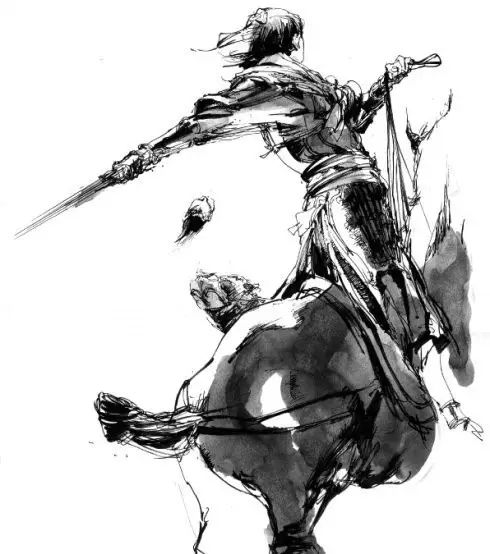

破釜沉舟的性情体现

项羽决然砸碎锅具,沉入船中,与敌人决意拼个你死我活。这并非深思熟虑的策略,更像是一场冒险的赌注。但这一行为,恰恰彰显了他无畏无惧的气概。他那份对生命的执着热情,让敌军和前来援助赵国的各路诸侯都心生恐惧。这股源自他独特个性的威慑力,正是如此显著。

刘邦与项羽的对比

刘邦决心坚守信念,甘愿承受不公,一大清早就前往向项羽赔礼。项羽曾手刃无数,对刘邦的安危毫不在意。若非他放过刘邦,或许内心会生出一丝悔意。两人的个性差异极大。刘邦的忍耐力和项羽的坦率性格形成了鲜明对比。

挑战刘邦的无奈之举

项羽因连年征战而情绪低落,他单独向刘邦挑战,表示:“我愿意和汉王一较高下,不愿再让天下百姓父子遭受苦难。”这显现出项羽对战争的疲惫以及对民众的同情,同时也流露出他此刻身心俱疲的状态。

末路悲凉的人生写照

项羽曾一度掌控天下,但如今却无力保住心爱的美人和宝马,这不禁让人唏嘘不已。局势已定,他平静地接受了现实,踏入无拘无束的境地,开始沉溺于“人生游戏”。在生命之火即将熄灭之时,他展现了与众不同的开阔胸怀。

拒绝渡江的深层原因

项羽没有接受乌江亭长让他过江的好意,一方面是因为他感到羞愧,难以面对江东的父老,另一方面,他选择了默默承受命运的安排,坚持自己的决定。他选择留在原地,不回江东,誓要将这场意志与命运的较量坚持到最后。

《项羽本纪》的赞歌意义

《项羽本纪》这部作品体现了司马迁对生命意志的赞美,这一点与他鲜明的个性密切相关。据清代学者吴见思所说,司马迁对项羽的指责可能仅仅是映射出了当时官方对身份地位的看重。

大家对司马迁对项羽的情感态度和处理手法有何看法?这又将如何影响后人对历史的解读?欢迎大家在评论区发表意见,别忘了点赞和转发支持!